後期高齢者医療制度について

窓口負担割合の見直し(2割負担の新設)について

令和4年10月1日から一定以上の所得のある方(※)は医療費の窓口負担割合が2割になりました。

※窓口負担割合3割の方は除く

・2割負担の対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。

・住民税非課税世帯の方は1割負担となります。

2割負担となる対象者の基準

1から2の順に確認します。

1を満たした上で2に該当する場合のみ2割負担となります。

-

住民税課税所得の金額

世帯内の後期高齢者医療の被保険者のうち、住民税課税所得(※1)が28万円以上であるかどうか

⇒28万円未満の場合は、1割負担となります。

※1 住民税課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。

-

年金収入(※2)とその他の合計所得金額(※3)

年金収入とその他の合計所得金額の合計額が次の金額を超えるかどうか

・世帯に後期高齢者が1人である場合(単身世帯):200万円以上

・世帯に後期高齢者が2人以上である場合(複数世帯):320万円以上

※2 年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。

※3 その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を 差し引いた後の金額です。

窓口負担割合の判定

75歳以上の方などの後期高齢者医療の被保険者の課税所得や年金収入、その他の合計所得金額をもとに、世帯単位で判定します。

2割負担の新設に伴う配慮措置について

窓口負担割合が2割となる方には、令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。

☆リーフレット

窓口負担割合の見直しに関する詳しい内容はこちらでご確認ください。

後期高齢者医療2割負担周知用リーフレット .pdf(PDFファイル:909.3KB)

○問い合わせ先

窓口負担割合の見直しの背景等は下記コールセンターにお問い合わせください。

後期高齢者窓口負担割合コールセンター 0120-002-719

(受付時間:月~土曜日 9:00~18:00 ※日曜日・祝日は休業)

後期高齢者医療制度とは…

75歳以上(一定の障がいがある方は65歳以上)の方を対象とする医療制度です。

|

対象者は |

|

|---|---|

|

自己負担割合は |

医療費の自己負担割合は、前年の所得と収入に基づき判定します。(1・2・3割負担) |

|

保険料は |

|

|

制度の運営は |

新潟県後期高齢者医療広域連合が行います。 |

|

各種申請等の受付は |

受付等の窓口業務は、町が行います。 |

対象(被保険者)となる人

75歳以上の人(全員)

後期高齢者医療制度への加入手続きは必要ありません。75歳の誕生日を迎えるとそれまで加入していた国民健康保険などの健康保険から後期高齢者医療制度に移行します。

一定の障害をお持ちの65歳から74歳までの人で、後期高齢者医療制度への加入を希望する人

申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。

制度のしくみ

後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療制度の運営を行うために、都道府県ごとに設置された特別地方公共団体です。新潟県後期高齢者医療広域連合には、県内すべての市町村が加入しています。県内の市町村が協力・連携し、後期高齢者医療制度を県単位に広域化することによって、財政基盤の強化を図り、安定的・効率的な運営を行います。

広域連合と市区町村の役割

広域連合は、被保険者の資格管理、保険料の賦課、医療の給付、保健事業を行います。

市区町村は、住民の方々の利便性確保のため、各種申請や届出の受付、保険証の引渡し、保険料の徴収などの窓口業務を行います。

後期高齢者医療制度の相関図

保険証

後期高齢者医療制度では、保険証が1人に1枚交付されます。これから75歳になる人には、誕生日の前日までに交付しますので、75歳の誕生日からご使用ください。

なお、保険証は、毎年8月1日付けで更新されます。

マイナ保険証をご利用ください。

- 令和6 年12月2 日から現行の紙の保険証は発行されなくなります。※1

マイナ保険証の利用をご検討ください。

- なお、12月1 日の時点でお手元にある有効な紙の保険証は、有効期限まで使用していただくことが可能です。

- 紙の保険証が発行されなくなった以降、マイナ保険証を保有していない方には、紙の保険証の有効期限までの間に、申請いただくことなく「資格確認書」※2が交付され、引き続き医療を受けることができます。

医療費の自己負担割合

医療費の自己負担割合は、毎年8月1日に前年の所得と収入に基づき判定しています。下表「所得区分」に応じて、「1割」、「2割(令和4年10月~)」、「3割」となります。(自己負担割合は、保険証に記載されます。)

所得区分

■令和4年9月まで

■令和4年10月から

受けられる医療の給付

後期高齢者医療制度では、以下のような給付が受けられます。

病気やケガをしたとき

病気やケガでお医者さんにかかるときや、訪問看護を利用するときは、保険証を提示すれば、かかった医療費の自己負担割合で医療を受けることができます。

入院したときの食事代、療養病床に入院したときの食事代・居住費

入院したときの食事代については、定められた費用が自己負担となります。また、療養病床に入院したときは、食事代と居住費の一部が自己負担となります。

※令和6年6月から標準負担額が変更になります。

医療費が高額になったとき

- 1か月の医療費が高額になったとき(高額療養費)

同じ月内に支払った医療費の自己負担額が、定められた限度額を超えた場合は、申請により、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。 - 1年間の医療費と介護保険サービス利用料が高額になったとき(高額介護合算療養費)

同一世帯内の後期高齢者医療制度被保険者全員の1年分の医療費と介護保険サービス利用料の自己負担額を合計した金額が、定められた限度額を超えた場合は、申請により、限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。ただし、限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。対象期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間分となります。

|

所得区分 |

外来 (個人単位) |

外来+入院(世帯単位) |

|---|---|---|

|

現役並み所得者 |

252,600円+(医療費-842,000円)×1% |

252,600円+(医療費-842,000円)×1% |

|

現役並み所得者 |

167,400円+(医療費-558,000円)×1% |

167,400円+(医療費-558,000円)×1% |

|

現役並み所得者 |

80,100円+(医療費-267,000円)×1% |

80,100円+(医療費-267,000円)×1% |

|

一般 |

18,000円 |

57,600円 |

|

住民税 |

8,000円 |

24,600円 |

|

住民税 |

8,000円 |

15,000円 |

■令和4年10月から令和7年9月まで

1.個人単位:外来分のみで自己負担額の合計額を計算し、限度額を超えた分が支給されます。

2.世帯単位:1.を計算した後、入院分を含めた世帯(後期高齢者医療制度の被保険者のみ)の自己負担額の合計額を計算し、限度額を超えた分が支給されます。

- (注釈1) 過去12か月以内に高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額。

- (注釈2) 過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額。

- (注釈3)1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)のうち所得区分が「一般」または「住民税非課税世帯」であった月の外来(個人単位)の自己負担額の合計額の上限額

- (注釈4)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算

(注意)住民税非課税世帯の方が、限度額までの支払いとする場合には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示するか医療機関等がオンラインで本人の資格情報を確認する必要があります。

(注意)現役並み所得者のうち現役並み所得者1・2の方が限度額までの支払いとする場合には、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示するか医療機関等がオンラインで本人の資格情報を確認する必要があります。

|

所得区分 |

限度額 |

|---|---|

|

現役並み所得者 住民税課税所得 690万円以上 |

212万円 |

|

現役並み所得者 住民税課税所得 380万円以上 |

141万円 |

|

現役並み所得者 住民税課税所得 145万円以上 |

67万円 |

|

一般 |

56万円 |

|

住民税 非課税世帯 区分2. |

31万円 |

|

住民税 非課税世帯 区分1. |

19万円 |

(注意)区分1.で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、医療保険者が原則どおり区分1.の支給額を計算した後、介護保険者が区分2.の限度額(31万円)により介護保険分の支給額を計算します。

高額な外来診療を受ける方へ

高額な外来診療を受けたとき、『保険証』や『限度額適用・標準負担額減額認定証』・『限度額適用認定証』を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

※『限度額適用・標準負担額減額認定証』交付対象者について、オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局では、本人の同意があれば、『限度額適用・標準負担額減額認定証』がなくても窓口での医療費の自己負担額や入院時の食事代が減額されます。

【各認定証の交付申請に必要なもの】

保険証・認定対象者の個人番号が確認できる書類・申請書の身元確認ができる書類

(注意)代理の方(別世帯)が手続きを行う場合は、委任状等が必要となります。

申請してあとから受ける給付

次のような場合は、いったん全額を自己負担しますが、申請により、あとから自己負担分を除いた金額が支給されます。

- 急病などでやむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたときや、保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたとき

- 海外で診療を受けたとき

- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を作ったり、あんま・はり・きゅう・マッサージなどの施術をうけたとき

- 骨折・ねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

高額の治療を長期間受けるとき

厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病や血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けている後天性免疫不全症候群の方、人工透析が必要な慢性腎不全)で高額の治療を長期間継続して行う必要がある人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、月額10,000円の自己負担額で医療を受けられますので、役場本庁または各支所で受療証の交付申請をしてください。

被保険者の方が亡くなったときは、葬祭費(5万円)が支給されます。

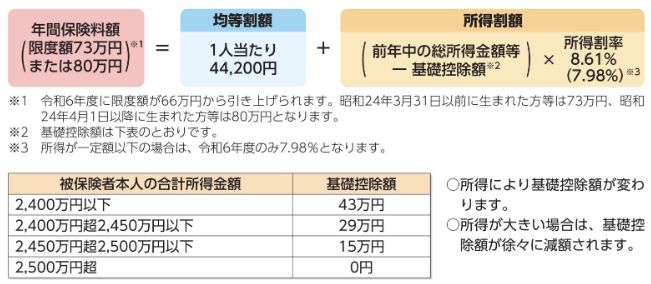

保険料

後期高齢者医療保険料の額は、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」と、被保険者が等しく負担する「均等割額」との合計額になります。

なお、これまでの国民健康保険などの保険料負担はなくなります。

保険料の軽減制度

下記に該当する人は、保険料が軽減されます。(申請は不要です。)

(1)均等割額の軽減

世帯の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。軽減割合は、同一世帯内の被保険者および世帯主(被保険者でない方も含む)の合計所得金額をもとに、下表の基準により判定します。

軽減対象判定基準

|

均等割額軽減割合 |

同一世帯内の被保険者および世帯主の合計所得金額 |

軽減後の均等割額(年額) |

|---|---|---|

|

7割軽減 |

43万円+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下の場合 |

13,260円 |

|

5割軽減 |

43万円+29.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下の場合 |

22,100円 |

|

2割軽減 |

43万円+54.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下の場合 |

35,360円 |

軽減判定時の年金所得計算方法 年金収入 - 公的年金等控除額 - 特別控除15万円(65歳以上のみ) = 年金所得

波線部の計算は、同一世帯の被保険者と世帯主に給与所得者等(注釈1)が2人以上いる場合に計算します。

(注釈1) 給与所得者等とは、給与の収入額が55万円を超える方または、公的年金の収入額が65歳以上で125万円(65歳未満で60万円)を超える方(給与と年金の両方に該当する場合は1人と数えます。)

(2)制度加入前日において会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方の軽減

制度加入前日において保険料負担のなかった会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方は、保険料の「均等割額」は資格取得月から2年間のみ5割軽減され、「所得割額」はかかりません。

・国保や国保組合などは対象となりません。

・世帯の所得が、上の表の「均等割軽減対象判定基準」に該当する場合は、7割軽減となります。

・3年目以降の保険料は、均等割額は「(1)均等割額の軽減」で判定し、所得割額はかかりません。

保険料の納付方法

受給している年金の金額などによって、年金から納める「特別徴収」と、納付書または口座振替で納める「普通徴収」の2通りに分かれます。

- 年額18万円以上の年金を受けている方は、年金からの天引きとなります。ただし、年金が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方については、町から送付される納付書や口座振替で納めていただきます。

- 保険料の徴収や納付相談は、町が行います。

令和4年4月からコンビニやスマホアプリでも納付ができます

令和4年4月発行分の納入通知書から、全国のコンビニやスマホアプリでも納付できるようになりました。

■納付できるコンビニ等 ※順不同

セブン−イレブン、ファミリーマート、ローソン、ローソンストア100、セイコーマート、ハマナスクラブ、ハセガワストア、タイエー、ポプラ、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、MMK設置店(※MMK設置店・・・コンビニと同様に公共料金等の料金収納業務を取り扱っているスーパーマーケットやドラックストアなどの店舗のことです。)

■納付できるスマホアプリ ※順不同

PayPay、LINEPay、PayB、支払秘書

その他

- 保険料の納め方は、手続きにより口座振替に変更することができます。

保険料を年金から納付している方で、口座振替を希望される場合は、手続きをしていただくと年金からの納付が中止され、口座振替により納付していただくことになります。 - 口座振替変更手続きについて

手続きに必要なもの⇒振替口座の預金通帳、通帳のお届け印、保険証

お問い合わせ先

こども・健康推進課 電話:0254-92-5762

なお、制度の詳しい内容については、新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

こども・健康推進課

〒959-4495

新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階

電話:0254-92-5762 ファックス番号:0254-92-3001

お問い合わせはこちら

更新日:2024年08月02日